?八閩名人故事——清正高潔的田一俊

海峽品牌雜志社特約撰稿人 俞 杰

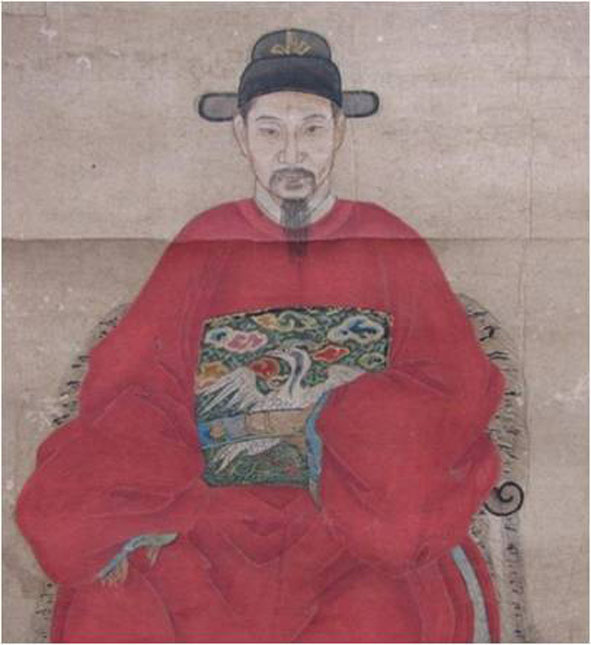

田一俊,字德萬,號鐘臺,福建大田人。明嘉靖十八年(1539年)出生于一書香世家,一俊幼時,聰慧伶俐,勤奮好學,6歲能書寫筆勢遒勁的大字,父親要求他每日記誦數千字,因此他12歲就能寫出漂亮的八股文,深得知縣李偕器重,15歲時被補為縣學弟子員,22歲獲鄉試第一名,隆慶二年(1568年)中進士,入翰林院任庶吉士(從七品文官)。隆慶四年擢升為翰林院編修、侍讀(陪侍帝王讀書論學或為皇子等授書講學),后奉召入宮,撰修玉牒(編修皇族族譜),升國子祭酒(最高學府教育行政長官)。

田一俊從小就有志于經世濟民的治國大業,認為“大丈夫當為宇宙第一等人”。在翰林院任職時,一次奉命出使淮藩,藩王饋贈他金器、象牙等禮品,他一概不受。田一俊敢于直諫時弊,居官期間,前后上有《回天變正人心疏》《用財疏》等奏章,特別是在《用財疏》中,大膽直諫九點建議:一慎取用,二省浮費,三汰冗員,四懲臟吏,五核邊費,六止侈靡,七清異教,八議錢幣,九端好尚。認為“人主捐內帑以濟軍國之用,則民裕國昌”。反過來,“靡外府以供耳目之娛則財匱而民怨”。提出“量民置官,量官受事”的精減官僚建議,對貪官污吏為所欲為,則大聲亟呼:“狼不去,羊不蕃(繁衍)。”這些切中時弊的建議,傳揚開后,一時震動朝野。

田一俊治學處事不徇私情。在任國子祭酒時,既嚴格要求學生,又關心愛護學生,常與學生促膝談論家國之事,言辭懇切,誨人不倦,學生們對田一俊敬如父母。

萬歷四年(1576年),首輔張居正父親去世,其不奔喪行孝道,朝臣吳中行、趙用賢等上書彈劾其有違綱常。張居正矯旨將吳中行、趙用賢等捉拿杖擊。田一俊偕翰林院侍講趙志皋、修撰沈懋學等官員上疏《納二臣正議許大臣歸葬以敦禮制》營救吳、趙二人,并與王錫爵等諷勸張居正。為此,觸怒了張居正,趙志皋等人被貶逐,田一俊以病先期告歸。至萬歷十年張居正病逝后,田一俊才得以召回,官復原職。萬歷十七年,田一俊升任禮部右侍郎(禮部副長官、正三品)兼侍讀學士,后任左侍郎。

田一俊在朝為官時,一直對家鄉情況非常關注,寫有《大田縣修學記》《遺愛祠碑記》《大田縣新建尊經閣記》等文章,時大田設治不久,因地處偏遠山區,交通不便,食鹽緊缺是一大問題。為此,田一俊通過調查,寫成《大田鹽法議》奏章,上報朝廷,經朝廷恩準,在大田設立鹽行,解決了大田百姓的食鹽問題。

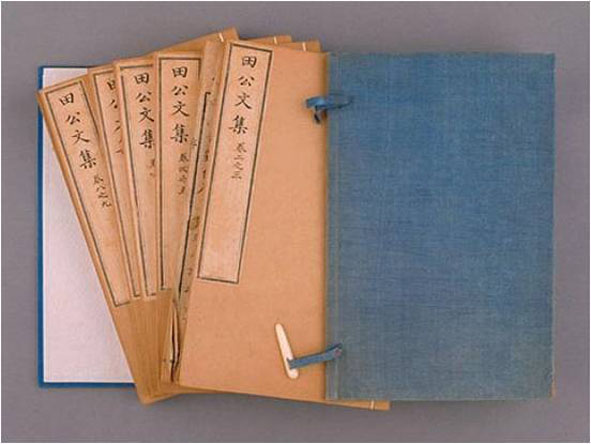

田一俊晚年萌發遁世之想,在詩中表達厭惡宦海、歸隱田園的情懷。但多次上疏引退均未獲準,因此精神憔悴,身體衰弱,于萬歷十九年病逝于京城。朝廷為表彰他的功績,詔贈他為禮部尚書,謚文潔先生。其靈柩歸葬于大田縣城東門外楊樹林。田一俊一生為官清廉,“禔身嚴苦,家無贏貲”。其著有《鐘臺集》十二卷傳世?!睹魇贰啡刖?ldquo;田一俊傳”。

(作者系福建省委黨史研究和地方志編纂辦公室副主任)